입력 : 2017.09.19 03:10

지난 14일 밤 11시 서울 중구 을지로 1가의 한 이면 도로. 택시 10여 대가 시동을 끄고 서 있었다. 기자가 이곳에서 30여 분 동안 계속해서 모바일 택시 앱인 '카카오택시'로 택시를 호출했지만, 운전석에 앉은 택시 기사 중 아무도 콜을 받지 않았다. 한 기사는 20여 분쯤 스마트폰으로 카카오택시 앱을 들여다보다 '콜 수락'을 누르고 시동을 걸었다. 택시 앱으로 승객 골라 태우기를 한 것이다. 일종의 '간접 승차 거부'이기도 하다. 곁에서 카카오택시를 부르던 회사원 황모(42)씨는 "운전이 생업인 기사들의 입장도 이해할 수 있지만 이렇게 눈앞에 빈 택시를 두고도 못 잡을 땐 화가 난다"고 말했다.

◇목적지 보고 손님 골라 태워

카카오택시는 승객이 반드시 출발지와 목적지를 입력해야 한다. 기사는 이를 확인하고 콜 수락 여부를 결정한다. 이때 요금이 많이 나오거나, 운행 동선이 편리한 장거리 지역으로 가려는 손님을 고를 수 있다. 반면 전화콜의 경우 승객이 콜비(1000~2000원)를 주는 대신 목적지를 말하지 않아도 된다.

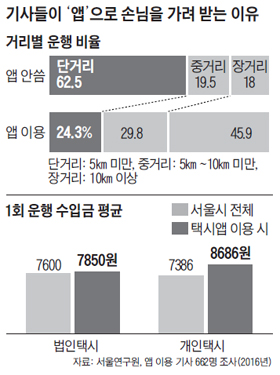

지난 2월 서울연구원 보고서에 따르면, 길에서 무작위로 승객을 태우는 경우 단거리(5㎞ 미만) 주행 비율이 62.5%, 장거리(10㎞ 이상) 주행은 18%에 불과했다. 반면 택시 앱을 이용한 기사의 경우엔 단거리 주행 비중이 24.3%인 데 반해, 장거리 비중은 45.9%로 월등히 높게 나타났다. 택시 기사 이모(60)씨는 "밤에 운행을 할 땐 요금이 만원 이상 나오고, 다음 승객을 바로 태울 수 있는 번화가로 이동하는 걸 선호한다"고 했다.

◇기사와 승객 '꼼수' 싸움도

카카오택시 잡기가 힘들어지자 승객과 기사가 서로를 속이는 일도 벌어진다. 승객은 택시 기사들이 좋아할 만한 '가짜 목적지'를 앱에 입력하고, 택시에 탄 다음엔 "목적지가 바뀌었다"며 실제 행선지로 가자고 한다. 기사가 승객에게 내리라고 해선 안 된다. 승차 거부가 되기 때문이다.

카카오택시엔 원래 '콜 취소' 기능이 없다. 기사가 카카오앱으로 콜 요청을 수락하면 다른 콜을 받을 수도 없다. 그런데 일부 기사는 다른 택시 앱 등을 통해 더 마음에 드는 행선지가 나타나면 앞서 카카오앱으로 콜을 요청한 승객을 '요주의 고객'으로 신고해 버린다. '고객이 노 쇼(No Show)를 했다'는 식으로 뒤집어씌운다는 것이다. 이런 편법을 쓰면 카카오 측은 콜을 취소한다. 승객은 영문도 모른 채 잡았던 택시를 놓쳐버린다.

'불법 웃돈'이 통하기도 한다. 기자가 서울 서초구 반포동에서 앱으로 목적지(경기도 광명시)를 입력하고 뒤에 '+5000'을 적어 넣었더니 10여 분 동안 잡히지 않던 콜이 바로 잡혔다. 택시에 오르자 기사는 "5000원 추가하시는 거죠?"라고 물었다.

◇승차 거부하면 불이익 줘야

카카오택시를 비롯한 한국의 택시 앱들이 지나치게 공급자 위주로 설계됐다는 지적이 나온다. 서울시는 이런 간접적 승차 거부를 방지하기 위해 여러 차례 카카오택시 측에 '기사들에게 목적지를 알려주지 말라'고 요청했지만, 카카오택시는 이를 거절했다고 전해진다.

홍석철 서울대 경제학부 교수는 "손님이 승차하고 나서 기사에게 목적지를 알려주거나, 콜 취소가 많은 기사들에게 페널티를 주는 방식이 대안이 될 수 있다"고 말했다. 외국에서 운영 중인 우버택시의 경우 승객이 행선지를 입력하더라도 기사는 승객을 태우고 나서야 어디로 가야 할지 알 수 있다. 이에 대해 카카오 관계자는 "일부 기사가 '승객 골라 태우기'를 한다는 것은 알고 있다"면서도 "목적지를 알려줘서 택시를 잡기 쉬워졌다는 승객이 있고, 콜이 카카오내비게이션과 자동 연동되므로 편리하다는 기사도 있다"고 했다.