입력 : 2016.02.21 23:56

운전자가 가만히 앉아 있어도 차가 알아서 목적지까지 운행하는 '자율주행차'는 먼 미래가 아니라 코앞에 다가온 기술이다.

독일 메르세데스 벤츠는 올해 초 디트로이트 모터쇼에서 공개한 '신형 E클래스' 모델에 '지능형 차선(車線) 변경 기능'을 탑재했다. 운전자가 방향 지시등을 켜면, 차가 안전한지 여부를 파악한 다음 스스로 차선을 바꾸는 것이다.

미국 전기차 기업 테슬라는 2018년까지 미국 대륙을 횡단하는 자율주행차를 선보일 계획이다. 주행 중 배터리 충전량이 부족해지면 차가 알아서 충전소로 가 충전하는 기능도 포함된다.

BMW는 지난해 하반기 출시한 '신형 7시리즈' 모델에 스마트키 버튼을 누르면 차가 스스로 주차하는 '자율주차' 기능을 탑재했다.

하지만 아직 현대차는 갈 길이 멀다. 최신형 '제네시스 EQ900'에 장착한 '고속도로 자율주행 시스템(HDA)'은 주행 중 앞차와 간격을 유지하는 '스마트크루즈컨트롤'과 차선 인식 기능을 조합한 것일 뿐 차선 변경이나 자율주차 등은 불가능하다.

◇핵심 부품 못 만드는 '핵심 기술 不妊國'

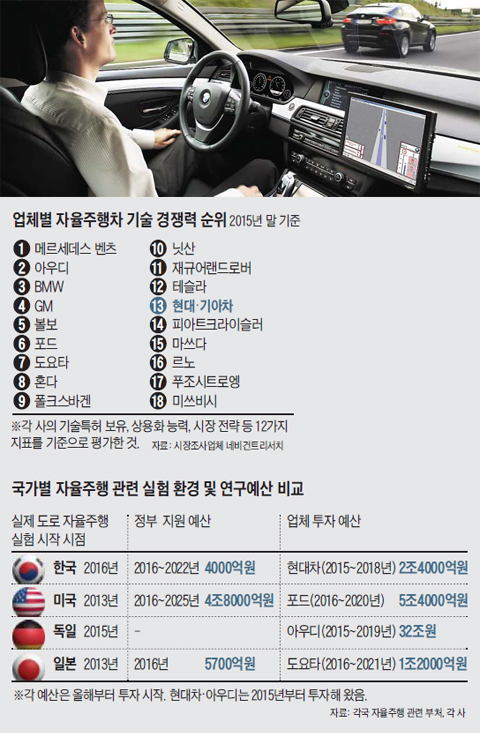

미국 시장조사기관 '네비건트리서치'의 업체별 자율주행기술 경쟁력 순위에서 현대·기아차는 18곳 중 13위로 집계됐다. 유럽의 자율주행차 기술력을 100으로 볼 때, 한국은 83.8점 수준이라고 한국산업기술평가관리원(KEIT)은 평가했다.

이렇게 한국이 자율주행차 분야에서 후진국이 된 이유는 '핵심 부품 불임국(不妊國)'인 탓이 크다. 자율주행차의 핵심 부품인 스스로 주변 상황을 파악하는 '카메라'와 차량 주변 물체를 스캔하는 '라이다(LiDAR)'를 자체 생산하는 기업이 국내에선 전무(全無)하다. 이 두 기술은 콘티넨탈·보쉬(독일), 모빌라이(이스라엘) 등 선진 기업만 확보했다.

한지형 현대차 자율주행부문 담당 연구원은 "현재 고감도 카메라와 라이다 등은 대당 가격이 7만달러(약 8600만원)에 달할 만큼 비싸다"고 말했다.

문제는 국내에서 제대로 된 카메라와 라이다가 나오려면 적어도 2018년은 돼야 가능하다는 점이다. 이항구 산업연구원(KIET) 선임연구위원은 "이미 상당수 기업이 관련 시장을 선점했기 때문에 국내 부품사가 이 기술을 개발해도 두각을 나타내기 어렵다"고 했다.

◇정부 컨트롤타워 不在…"찔끔 R&D론 성과 못 내"

정부가 규제 논리에 사로잡혀 정책 지원을 뒤늦게 시작했다는 것도 큰 요인이다. 국내에선 이달부터 경부선 등 실(實)도로에서 첫 자율주행 실험이 허용됐다.

2013년부터 캘리포니아 등 5개 주(州)에서 자율주행 실험 면허를 발급해 기술 개발을 지원해온 미국이나 같은 해 나고야에서 실험을 시작한 일본보다 3년 가까운 격차이다. 독일은 지난해부터 일부 고속도로에서 자율주행 실험을 허가했다.

김기찬 가톨릭대 교수는 "실도로 실험은 자율주행차가 일반 차량과 함께 달리면서 앞차의 급정거, 끼어들기 등 다양한 교통 상황에 대응하는 실험을 해볼 수 있어 자율주행 기술 개발에 반드시 필요한데 정부가 신산업 육성에 너무 소극적으로 임했다"고 했다.

미국은 지난해 미시간주에 완전 자율운행 실험이 가능한 실험도시 'M시티'를 조성했다. M시티는 도로 곳곳에 자율주행차와 연동하는 인터넷 기기를 설치해 차가 도로 교통망과 연동해 최적의 주행 경로를 찾고 자율주행하는 실험(實驗)이 가능한 공간이다. 이를 본뜬 한국형 소규모 실험도시 'K시티'는 3년 후인 2019년에야 완공된다.

'자율주행차' 관련 정책을 맡는 정부 부처 간 교통정리가 되지 않고 중구난방인 것도 문제이다. 김필수 대림대 교수는 "미국은 교통부가 자율주행차 관련 정책을 통합 관리하는데 우리나라에선 주무 부처만 산업부, 국토부, 미래부 등 3곳으로 흩어져 있어 업무 조정에 불필요한 시간과 에너지 낭비가 많다"고 말했다.

정부 지원 연구·개발(R&D) 예산에서도 한국은 향후 5년간 약 4000억원을 지원키로 한 반면, 미국은 10년간 약 5조원을 투자하기로 했다. 선우명호 한양대 교수는 "자율주행은 미래 핵심 먹거리 산업인 만큼 투자액을 2~3배 늘려 초기 단계부터 적극 육성할 필요가 있다"고 말했다.